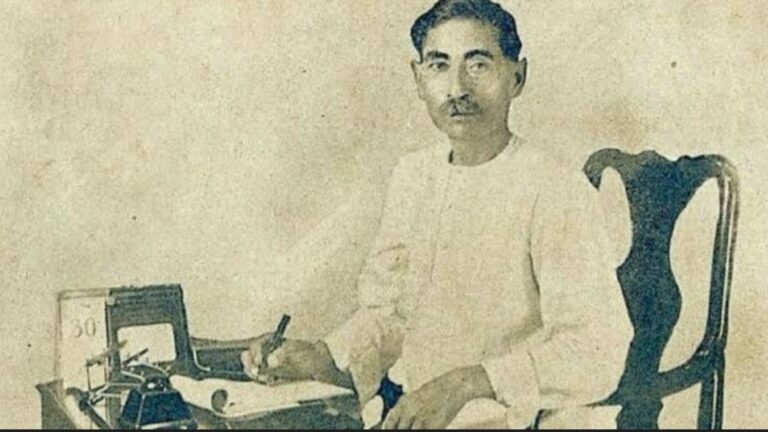

साहित्य-क्षेत्र में प्रेमचंद के नाम से विख्यात प्रेमचंद का असली नाम धनपतराय था।हिंदी साहित्य के गगन में प्रकाशवान सूर्य की तरह भासमान प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में काशी के लमही ग्राम में हुआ था।उनके पिता अत्यधिक निर्धन थे।इसीलिए उनको बाल्यकाल से ही आर्थिक तंगी और विपन्नता का शिकार होना पड़ा था।साधारणतः बच्चों को अपने माता-पिता से खेल-खिलौने के लिए जो थोड़े से पैसे मिला करते हैं,प्रेमचंद उनसे भी वंचित रह जाते थे।वे पतंग के शौक़ीन थे परन्तु उसे खरीदने के लिए उनके पास पैसे ही न जुड़ पाते थे।

प्रेमचंद को माता का अभूतपूर्व स्नेह प्राप्त था।बचपन में उन्हें माता से ही प्रेरणा मिलती थी,परन्तु वे भी उन्हें 7 वर्ष का छोड़कर चल बसी।पिता ने दूसरा विवाह किया और अब उनके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ।जीवन की सुख-सुविधाओं से वंचित,माता के प्यार से रहित,अभावों के अभिशाप से अभिशप्त प्रेमचंद को एक संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होना पड़ा।उन्हें विमाता के भी कटु अनुभव हुए थे।इन्हीं अनुभवों को उन्होंने उपन्यास ‘निर्मला’ तथा कहानी ‘सौतेली माँ’ में भली-भांति व्यक्त किया है।

प्रेमचंद का पहला विवाह 15 वर्ष की अवस्था में हुआ था परन्तु वह स्त्री उनके जीवन-आदर्शों में न खप सकी।प्रेमचंद ने भी उसे उसके मायके में भेज दिया और गुजर-बसर भर के लिए कुछ रूपए देने के अतिरिक्त उससे अन्य प्रकार से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया।स्वभाव से परिश्रमशील व मनस्वी होने के कारण उन्होंने दैवीय-विपत्तियों के सामने कभी घुटने नहीं टेके।उन्होंने संघर्षों से मोर्चा लिया और अभावों को दूर करने के उपाय में अपनी सारी शक्ति लगा दी।उनका संघर्षमय जीवन उनके उपन्यास ‘कर्मभूमि’ के सूरदास में थोडा-बहुत अवश्य व्यक्त होता है।वे सूरदास की भांति मैदान में डटे रहना अपना कर्तव्य समझते थे और बिना फलाफल की आशंका किये हुए अपने कर्तव्यों को निभाते थे।इसी उपन्यास की कुछ पंक्तियाँ देखिये।यद्यपि यह उपन्यास 1932 में लिखा गया लेकिन इन पंक्तिओं को पढ़ने से आज भी उतनी ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है-

“सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं,बाजी पर बाजी हारते हैं,चोट पर चोट खाते हैं,धक्के पर धक्के सहते हैं,पर मैदान में डटे रहते हैं,उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते।हिम्मत उनका साथ नहीं छोडती,दिल पर मालिन्य के छींटें भी नहीं आते,न किसी से जलते हैं न चिढ़ते हैं।खेल में रोना कैसा! खेल हंसने के लिए है,दिल बहलाने के लिए है,रोने के लिए नहीं।” कितनी सार वाली पंक्तियाँ हैं इन्हें ध्यान से पढ़ने और मनन करने से जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा मिलती है।

अपनी पत्नी से असंतुष्ट होने के कारण उन्होंने 1905 में शिवरानी नामक एक बाल-विधवा के साथ अपना दूसरा विवाह किया।उन्होंने अपने अनेक उपन्यासों में इस समस्या को उठाया भी है।उनके ‘वरदान’ और ‘प्रतिज्ञा’ उपन्यासों में क्रमशः अनमेल-विवाह तथा विधवा-विवाह की ही समस्या उठाई गई है,जिसमें स्वयं उनके व्यक्तिगत अनुभवों की अभिव्यक्ति हुई है।प्रेमचंद अपनी दूसरी शादी से बहुत संतुष्ट थे।अपनी दूसरी पत्नी श्रीमती शिवरानी के सम्बन्ध में उनके विचार थे कि वह एक “निर्भीक,साहसी,ढृढ़,विश्वसनीय,भूल स्वीकार करने वाली और अत्यधिक प्रोत्साहन देने वाली स्त्री है।उसकी रूचि साहित्यिक है और वह कभी-कभी कहानियां भी लिखती है।उसने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया और जेल भी गई।जो कुछ वह नहीं दे सकती उसकी आशा न करता हुआ मैं उससे प्रसन्न हूँ।वह टूट भले ही जाए पर आप उसे झुका नहीं सकते।” दाम्पत्य जीवन का कितना आदर्श लेकिन यथार्थ चित्रण है।एक दूसरे से संतुष्ट भी लेकिन अपेक्षाओं की कोई गुंजाईश नहीं।यही तो आजकल के समाज में रह नहीं गया है जिससे तमाम रिश्ते दरक रहे हैं।

प्रेमचंद जी अपने समय से बहुत आगे सोचते और करते थे।उनके जीवन की दो घटनाओं को मैं बताना चाहूंगी।अपनी योग्यता तथा परिश्रम के बल पर ही सरकारी अध्यापक के पद से उन्नति करके 1908 में सब-डिप्टी-इंस्पेक्टर हो गये थे और इस पद पर वर्षों कार्य करते रहे।उनके इस पद से त्याग-पत्र देने की भी एक मार्मिक घटना है,जिसके बारे में उन्होंने स्वयं लिखा है, “गाजी मियां के मैदान में अच्छा प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया गया।दो लाख से कम का जमाव न था………..ऐसा समारोह अपने जीवन में कभी न देखा था।महात्माजी (गांधीजी) के दर्शन का यह प्रताप था कि मुझ जैसा मरा हुआ आदमी चेत उठा।उसके दो ही चार दिन के बाद मैंने अपनी बीस साल की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया।” इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएँ थीं – शिवरानी नामक बाल-विधवा से विवाह,जो तत्कालीन समाज में घृणित तथा हेय समझा जाता था और जिसके कारण उनके सगे-सम्बन्धी भी उनसे खिंचे रहते थे तथा स्थाई सरकारी नौकरी से त्याग जिसके लिए बहुत बड़े साहस की आवश्यकता होती है।

आरम्भ में प्रेमचंद जी को उर्दू साहित्य से विशेष प्रेम था।उन्हें अंग्रेजी तथा उर्दू के उपन्यास पढ़ने का व्यसन था।उन्होंने उपन्यासों का विशेष अध्ययन किया था।दुर्भाग्य से उस समय हिंदी के कोई अच्छे मौलिक उपन्यास न थे।देवकीनंदन खत्री ने तिलस्मी उपन्यासों के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त कर ली थी।प्रेमचंद ने इन उपन्यासों को भी देखा था।इस गंभीर अध्ययन को लेकर ही प्रेमचंद ने उपन्यास तथा कहानी के क्षेत्र में प्रवेश किया।आपने राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत ‘सोजे वतन’ नामक अपनी पांच कहानियों का एक संग्रह 1908 में,जब बंग-भंग का आन्दोलन पूरी गति पर था,प्रकाशित कराया।इस राष्ट्रीय मनोवृत्ति का अंग्रेजों के शासनकाल में जो कुछ परिणाम होना चाहिए था ,वही हुआ।इस पुस्तक पर अँगरेज़ सरकार की वक्र दृष्टि पड़ी,उसे इसमें क्रांति की ज्वाला का आभास मिला।अतः प्रेमचंद को इस प्रकार के साहित्य-सृजन के लिए बड़ी कड़ी चेतावनी दी गई और ‘सोजे वतन’ की लगभग 500 प्रतियों को जनता के सामने आग में जला दिया गया,परन्तु इस आग ने एक पुस्तक को जलाकर पुस्तककार के ह्रदय में उपन्यास पर उपन्यास लिख डालने की नई आग लगा दी और तब से धनपतराय हिंदी संसार के समक्ष प्रेमचंद के रूप में अवतरित हुए।

उनका समस्त साहित्य-उपन्यास,नाटक,कहानी,निबंध,अनुवाद ग्रन्थ,शिशु साहित्य तथा पत्र-पत्रिकाओं के रूप में मिलता है।’जागरण’ और ‘हंस’ उनके द्वारा संचालित होने वाले दो पत्र थे।इन पत्रिकाओं के लिए उच्च कोटि की सामग्री की व्यवस्था करना,समय से उन्हें निकालना तथा अन्य तत्संबंधी सभी कार्य करना एकमात्र उन्ही के जिम्मे था।

प्रेमचंद को गांधीवादी,आदर्शवादी और मार्क्सवादी कहा जाता रहा है,लेकिन मैंने जो भी थोड़ा-बहुत उनको पढ़ा और समझा तो यही लगा कि वे गरीब-किसान के जीवन के जैसे चितेरे थे वैसा आज तक कोई नहीं हुआ क्योंकि जैसा वर्णन उन्होंने किया वैसा समकालीन परिस्थितियों पर जितना खरा उतरता था,उतना ही लगभग आज भी खरा उतरता है।ऐसे ही विधवा-विवाह,बाल-विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों पर जो कुछ उन्होंने लिखा वह आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रासंगिक लगता है।इसलिए मुझे तो यही लगता है कि उन्हें किसी वाद में नहीं बांधा जा सकता है क्योंकि उनके विचार नव-निर्माण की भावना से अनुप्राणित थे।संसार को सुन्दर देखना ही उनका स्वप्न था।संसार में जो कुछ भी सत्य है उसी के प्रति उनमे श्रद्धा,अभिमान और गौरव की भावना थी,असत्य के प्रति उपेक्षा और घृणा थी।

प्रेमचंद और रुसी साहित्य के चमकते सितारे मैक्सिम गोर्की, दोनों समकालीन थे।अपने देश के लेखकों की विदेशी लेखकों से तुलना करने की प्रवृत्ति होती ही है।इसीलिए प्रेमचंद और गोर्की की भी तुलना की जाती है।इन दोनों में सबसे बड़ी समानता का सूत्र,जो दिखता है वह यह है कि इन दोनों की रचनाओं को पढ़कर मानवता का एक नया क्षितिज नज़रों के सामने उभरने लगता है।दोनों ही कलाकारों की यह विशेषता है कि उन्होंने अपने-अपने देश के कथा-साहित्य को परिपुष्ट किया,उसे अग्रगामी बनाया और उसमें जीवन फूंका।दोनों ने ही अपने-अपने उपन्यासों में किसान और मजदूर के परवश जीवन,उनके कष्टों और संघर्षों का विषद चित्रण कर जमींदार,मिल-मालिक,पटवारी,पुलिस और राज-कर्मचारियों के ज़ोर-ज़ुल्म और अत्याचारों पर प्रहार किया है।प्रेमचंद और गोर्की दोनों का लक्ष्य एक ही है – मानव-जीवन का उत्थान और अपने हमवतन भाइयों का हित-चिंतन।प्रेमचंद का दृष्टिकोण निर्माणात्मक है,ध्वंसात्मक नहीं।पुराने जीर्ण विश्वासों को एक नई धरती पर आरोपित करने की उनकी ख्वाहिश थी।गोर्की की रचनाओं में व्याप्त संघर्ष केन्द्रीय संघर्ष का रूप धारण कर जाता है।कहानी कहने की कला में दोनों बेजोड़ हैं।गोर्की में आक्रोश अधिक और प्रेमचंद की-सी संवेदनशीलता कम है,परन्तु इस सत्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि गोर्की ने अपने कथा-साहित्य में अधिक सशक्त और मौलिक वस्तु-तत्व दिया है।पर इतना तो स्पष्ट है कि दोनों की कृतियों का अध्ययन अलग-अलग दृष्टियों से ज़रूरी है,लेकिन दोनों की तुलना का प्रश्न नहीं उठता।परन्तु एक बात जो प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ते हुए मुझे महसूस हुई वह यह कि इतनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक को जैसा सम्मान मिलना चाहिए था वैसा मिला नहीं।गोर्की का सम्मान उनके देश ने बहुत किया,परंतु हमारे देश में प्रेमचंद जी का यथोचित सम्मान न तो उनके जीवन में ही हो सका और न आज तक।यहाँ तक कि कोई अच्छा स्मारक भी उनका विद्यमान नहीं है जबकि लखनऊ और वाराणसी ही उनकी कर्मस्थली रहीं हैं और उन्होंने अपने जीवन के कुछ वर्ष मुंबई नगरी में फिल्म- कम्पनी के साथ काम किया जो कि उन्हें रास नही आया और वे लौट आए,इसके अलावा सारा समय वाराणसी और लखनऊ में ही बिताया।ऐसे महान लेखकों के व्यक्तित्व पर तो कार्य होना चाहिए और आज की युवा पीढ़ी को इनके ऊपर अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए,परन्तु विडंबना यही हो जाती है जो मैंने पहले भी कई बार व्यक्त की है कि साहित्य और अपनी संस्कृति से आज की पीढ़ी बिलकुल कटती जा रही है।आज पुस्तकें पढ़ने का शौक बिलकुल ख़त्म सा हो गया है जबकि इन किताबों में जो ज्ञान था उसे कई वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक हम याद रखे हुए हैं क्योंकि यह पुस्तकें हमारे ऊपर ऐसा असर करती थीं कि इन्हें पढ़ने के बाद इनकी एक-एक बात हमारे दिल पर अंकित हो जाती थी जो वर्षों बीत जाने के बाद आज भी हमें याद है और वही दूसरी ओर आज हम जितना भी नये-नये आधुनिक गैजेट्स का प्रयोग कर लें फिर भी वह सुकून नहीं मिल पाता जिसकी जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता होती है।इसलिए ठीक है आज टेक्नोलॉजी के युग में इन चीज़ों से भी न कटें लेकिन स्वयं भी और अपनी अगली पीढ़ी को भी ऐसे महापुरुषों के जीवन और कृतित्व को पढ़ने के लिए प्रेरित करने की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी।

कथाकार मुंशी प्रेमचंद देश ही नहीं, दुनियाभर में विख्यात हुए और ‘कथा सम्राट’ कहलाए…